さっぽろ生き物さがしの取り組み

「さっぽろ生き物さがしプロジェクト」は、札幌市が2015年から毎年開催している市民参加型調査です。

さっぽろ生き物さがしプロジェクト

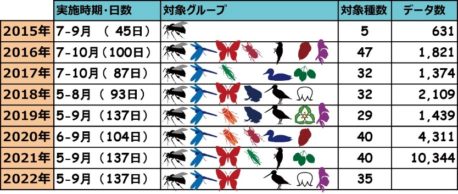

夏休みを中心とした数ヵ月の期間実施し、登録した市民が市内で見つけた動植物の記録を報告するものです。対象は、札幌市内の環境を指標するような動植物を含む15グループの約90種で、毎年対象を適宜変えながら実施しています(図1)。

図1. さっぽろ生き物さがしの概要

※対象グループは、昆虫(マルハナバチ・トンボ・チョウ・クワガタ・バッタ・セミ)、両生類、野鳥(キツツキ・カモ・草原の鳥)、植物(木の実・草の実・春の花・初夏の花・夏秋の花)

主な参加者は、チラシを全校生徒に配布している関係で、小学生とその家族が中心です。参加者は100~300チーム程度でしたが、新型コロナの感染拡大の影響で他の行事が軒並み中止になった2020年以降参加者が急増し、2021年は1258チーム5700名もの申し込みがありました。生き物さがしは家族等の単位で各自実施し、データのやり取りもネット主体なので、感染対策のための自粛の影響を受けずに済みました。

申込数が増えたのは、2019年から参加者に無料配布している「生き物ミニ図鑑」の効果もあったかもしれません。この小冊子は調査対象など140種ほどの動植物を写真と見分けイラストで紹介しており、かなり好評です。

一般市民が担い手となる調査は、野鳥の会の取り組みでも多くなされていると思いますが、この調査は小学生など、よりアマチュアな層が取り組むことにより、市民調査の特色が鮮明になっています。

研究者や愛好家が対象としないような普通の種のデータが集められること、市内の広い範囲でデータが得られ環境の広域的な評価に使えること、身近な自然を理解するきっかけになることなどです。この調査によって、マルハナバチやトンボに詳しくなった市民がひそかに(!)増えています。

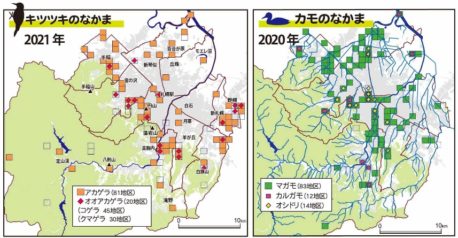

参加者が小学生家族が多いため、対象で人気があるのは昆虫たちです。野鳥の対象は、対象期間の夏でも見られ、見分けの楽しみもあるキツツキ類とカモ類(夏鳥)、草原の鳥(声に特徴のあるカッコウ・ヒバリ・オオジシギを選定)としましたが、あまりデータが集められていませんでした。しかし、ここ2年は参加者が増えたので情報が集まり、分布図も充実してきました。図2はキツツキとカモのなかまの分布図ですが、皆さんのイメージと一致するでしょうか。

今年も生き物さがしがスタートしており、参加者を募集しています。これを読まれた方もぜひ参加していただければ幸いです(申し込みは事務局まで)。野鳥の観察適期は過ぎてしまったかもしれないですが、昆虫や花の観察にもチャレンジしていただければと思います。

さっぽろ生き物さがし2022の概要

- 開催期間

- 2022年5月20日(金)~9月30日(金)

- 対象とする生き物

- マルハナバチ・トンボ・チョウ・草原の鳥・初夏の花・夏秋の花

- 公式サイト

- さっぽろ生き物さがし2022~身近な生き物を見つけよう~

- 事務局

-

さっぽろ自然調査館内

sapporo-ikimono@cho.co.jp 011-892-5306